Un billet sur Marque-Pages m’a conduite à Saul Bellow (1915-2005), jamais lu malgré son prix Nobel de littérature en 1976, et d’abord à son magistral Herzog (1964, nouvelle traduction par Michel Lederer pour Quarto en 2012), un « labyrinthe de contradictions et de conflits intérieurs » (Philip Roth)

Presque tout se passe dans la tête du héros, mais on ne s’ennuie pas une seconde, cela vit, cela grouille de vie même, et d’idées, folles souvent, ce dont il est parfaitement conscient : « Peut-être que j’ai perdu l’esprit, mais ça ne me dérange pas, songea Moses Herzog. » (Première phrase)

Seul dans sa vieille maison à la campagne, Herzog, en dehors des cours qu’il donne le soir, passe son temps à écrire des lettres, « continuellement, fanatiquement, aux journaux, aux personnages publics, aux amis et aux parents, puis aux morts, à ses morts obscurs et, enfin, aux morts célèbres. » Y compris à son ex-ami Valentin Gersbach et à son ex-femme Madeleine, devenus amants, qui font courir des rumeurs sur sa santé mentale.

L’été au jardin enchante Herzog, mais ne l’empêche pas de faire son examen de conscience. On le juge dépressif, masochiste, anachronique, sérieux mais immature ; lui-même se considère comme un mauvais mari, aussi bien avec Daisy, sa première épouse, qu’avec la seconde, et comme « un père aimant mais un mauvais père » pour Marco et June, ses enfants des deux lits.

« Pour ses parents, il avait été un fils ingrat. Pour son pays, un citoyen indifférent. Pour ses frères et sa sœur, affectueux mais distant. Avec ses amis, égotiste. Avec l’amour, paresseux. Avec l’éclat, terne. Avec le pouvoir, passif. Avec son âme, évasif. » Cet autoportrait sévère le satisfait, à quoi il faut ajouter une constitution robuste et une assez bonne santé.

Les femmes hantent Moses Herzog, Madeleine surtout, la manipulatrice, qui a la garde de June. Et maintenant la séduisante Ramona, propriétaire d’un magasin de fleurs, une divorcée dans la trentaine avec d’adorables manières « franco-russo-argentino-juives ». Elle suivait ses cours du soir – « les idées l’excitaient » – et c’est une excellente cuisinière en plus « d’une véritable artiste du plumard ». « Accroche ta douleur à une étoile. »

Mais Herzog, 47 ans, répugne à s’engager à nouveau, après deux erreurs (Bellow, marié cinq fois, se qualifiait de « serial-mari ») – « il risquait de le payer de sa liberté ». Aussi repousse-t-il l’invitation de Ramona pour les vacances, il préfère se rendre chez une vieille amie à Vineyard Haven, après s’être acheté des vêtements légers (un conseil de Ramona) et un chapeau de paille.

Déjà dans le taxi qui l’emmène à la gare, il se remet à écrire à une amie de Madeleine, à un ami zoologiste, au Président, au Dr Edvig, psychiatre, au gouverneur Stevenson, à Ramona, à Nehru, à Martin Luther King, à un commissaire de police, à lui-même… « Herzog, qui ne regardait presque plus par la fenêtre teintée, inamovible, scellée, sentit son esprit passionné, avide, se déployer, parler, comprendre, énoncer des jugements clairs, des explications définitives, et ce à l’aide des seuls mots indispensables. Il était emporté dans un tourbillon d’extase. »

Formidable érudit, esprit critique et ironique, Herzog alterne le mécontentement et le désir « de réformes universelles ». Son esprit en marche mêle la pensée philosophique aux faits les plus concrets de son existence, c’est un homme d’une grande sensibilité, qui sort tout à coup de son soliloque pour remarquer des sycomores – « les arbres jouaient un rôle important dans sa vie » – ou se souvenir de son enfance, dans une famille de juifs russes émigrés aux Etats-Unis – « Qu’ai-je aimé autant que je les aimais eux tous ? »

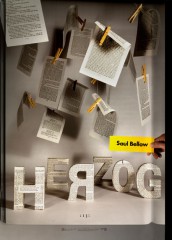

http://www.foliosociety.com/book/ZOG/herzog

A peine arrivé, Herzog se rend compte qu’il ne peut « supporter la gentillesse en ce moment » et repart en laissant un mot à ses hôtes. Chez lui, une lettre inquiète de la baby-sitter de June le replonge dans l’angoisse (elle a vu Gersbach enfermer la petite dans sa voiture lors d’une dispute avec Madeleine).

En plus de partager les tours et détours d’un esprit jamais en repos, Herzog est aussi un règlement de comptes – « Je ne comprendrai jamais ce que veulent les femmes. Oui, qu’est-ce qu’elles veulent ? Elles mangent de la salade verte et boivent du sang humain. » Des propos sexistes alimentés par la trahison de Madeleine qui l’obsède, ainsi que l’éloignement de ses enfants.

I BOOK YOU

« Mais que peuvent faire les humanistes et les penseurs sinon s’efforcer de trouver les termes appropriés ? Prends mon cas, par exemple. J’ai écrit pêle-mêle des lettres partout. Encore des mots. Je cherche à saisir la réalité par le langage. (…) Je mets tout mon cœur dans ces constructions. Mais ce ne sont que des constructions. »